4月17日,來自中國社會迷信院、中國國度博物館、河南省文物考古研討院、安徽省文物考古研討所、山西省考古研討院等單元的60余位專家學者齊聚二里頭夏都遺址博物館,體系梳理五年來“考古中國·夏文明研討”嚴重項目標結果。

作為史乘中記錄的中國第一個世襲制王朝,由于尚未發明那時的文字證據,對中國考古學而言,夏的存在持久被視為“哥德巴赫料想”。

“夏是中國汗青上的一個要害關鍵,以夏為支點,向前可追溯三皇五帝、文明源起,向后可勾連商周及后世朝代。”在東南年夜學黨委副書記、校長孫慶偉看來,夏代信史位置事關中華五千多年文明基礎。

1959年,有名史學家、考古學家徐旭生師長教師率隊在豫西停止“夏墟”查詢拜訪時,發明了二里頭遺址,夏文明摸索尾聲由此拉開。

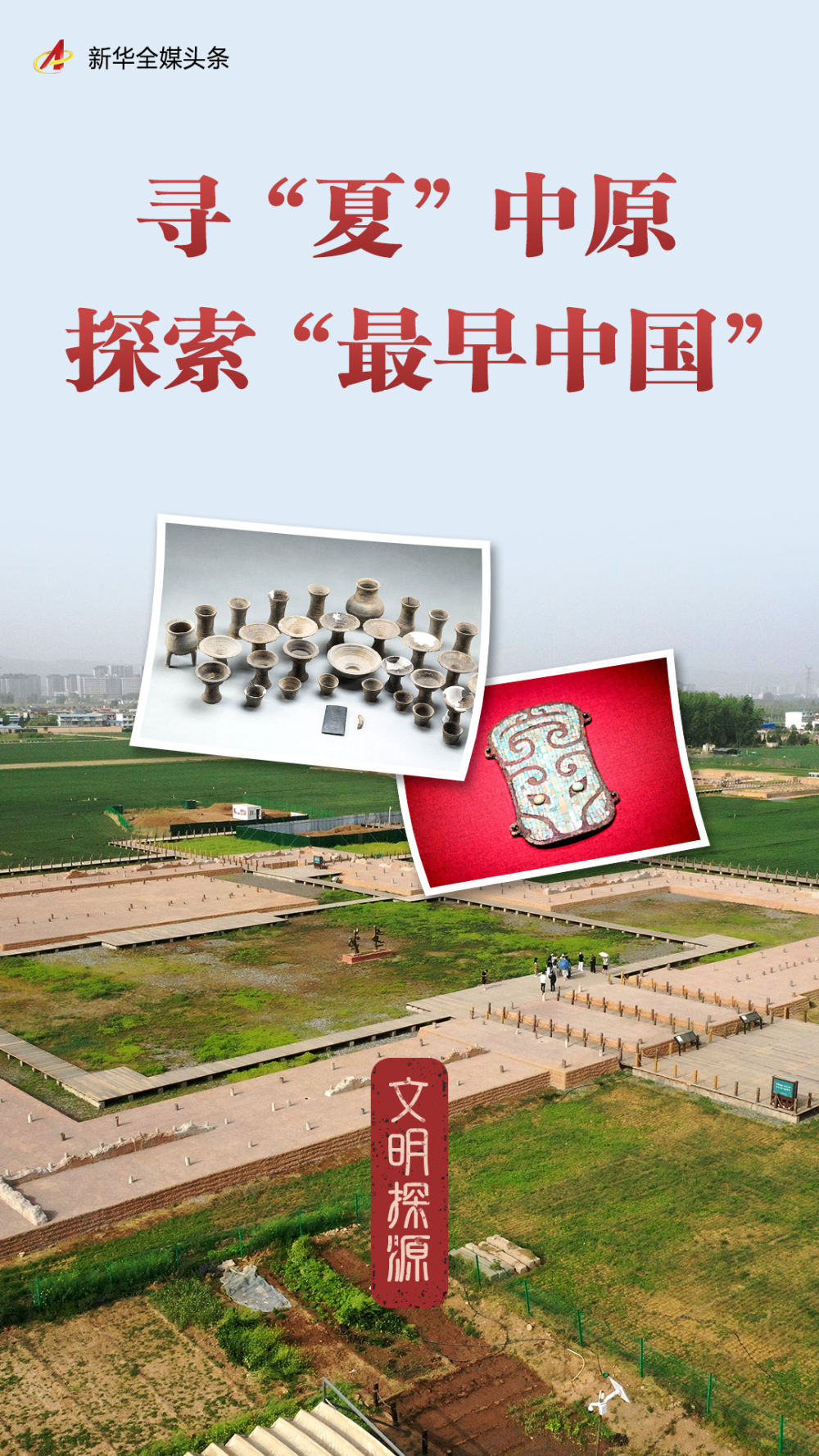

跟著新發明多處夏時代遺址,初次發明多網格局都邑布局,多學包養網科回復復興夏代鼓起、成長的佈景、動力……近年來,考古任務者以華夏為主疆場,用豐盛的實證資料不竭復原夏王朝真正的面孔,一幅關于“最早中國”的全景圖正漸漸睜開。

考古研討不竭衝破

凌晨,二里頭村還未蘇醒,中國社會迷信院考古研討所二里頭任務隊隊長趙海濤便早早離開挖掘工地,開啟一天的繁忙。

“今朝正挖掘的17號建筑基址位于宮殿區中間,已發明南、北兩組排房式建筑。”趙海濤指著探方內堅固、致密的夯土遺址說,北側排房式建筑構造清楚,面積約310平方米,是二里頭迄今發明的最寬的排房建筑,對研討夏國都市布局具有主要意義。

2025年4月16日,任務職員在位于河南省洛陽市偃師區的二里頭遺址挖掘現場功課。新華社記者 李嘉南 攝

作為夏代早期國都遺址,距今約3800年至3500年的二里頭遺址是同時代中國甚至東亞地域範圍最年夜的國都遺存,展示出無比恢弘的王生氣象。

“近年來的考古挖掘及研討表白,二里頭國都為宮城居中、權貴拱衛、分層計劃、分區而居、區外設墻、居葬合一的多網格局布局,表現出社會構造品級清楚、嚴謹有序,表白那時統治軌制發財。這是判定二里頭進進王朝國度的最主要標志。”趙海濤說。

這是河南葉縣余莊遺址出土的陶禮器組合(材料照片)。新華社發

不止二里頭遺址,近年來,“考古中國·夏文明研討”項目不竭獲得嚴重停頓:河南葉縣余莊遺址,為摸索夏代禮法起源供給了主要資料;河南邊城八里橋遺址,彌補了夏王朝次級中間聚落形狀研討的空缺;山西運城夏縣東下馮遺址,大批銅礦石、銅煉渣顯示夏商王朝對晉南地域資本的治理與把持……夏文明的全景圖不竭增加要害畫面。

郊野考古連續展開的同時,跟著多學科研討的參與,夏代先平易近是何坐姿、以什么為食、生涯周遭的狀況若何……這些題目的謎底正變得日益清楚:

——“經由過程對400多例從仰韶至商代的人類骨骼標本停止剖析,綜合古DNA、人骨病理以及古文字學研討發明,夏代華夏先平易近通行跽坐,跽坐成為中漢文明‘禮法基因’的主要構成。”山東年夜學講席傳授、文明遺產研討院院長方輝說。

——河南省文物考古研討院的研討人包養員經由過程對河南夏文明相包養行情關遺址的植物遺存浮選剖析發明,稻作曾經相當普及,小麥開端包養網呈現并日趨主要,農業生孩子延續現代中國南方以粟黍為主的旱作農業傳統,并向多元化標的目的成長。

“近年來,跟著郊野挖掘與科技考古的不竭深刻,同時聯合年月學、汗青文獻學等研討,多重證據逐步累積表白,夏王朝是真正的存在的。”中國社會迷信院學部委員、河南省文物考古研討院院長王巍說。

多維度講好“夏的故事”

這是2025年4月16日在河南省洛陽市偃師區拍攝的二里頭國度考古遺址公園(無人機照片)。新華社記者 李嘉南 攝

4月,散步二里頭國度考古遺址公園,嫩綠的狗尾草悄悄搖曳,與遠處怒放的油菜花相映成趣。

這是2025年4月16日在河南省洛陽市偃師區拍攝的二里頭夏都遺址博物館(無人機照片)。新華社記者 李嘉南 攝

不遠處的二里頭夏都遺址博物館中,靜靜擺設在恒溫展柜里的炭化狗尾草籽粒,記載著夏代先平易近的農耕記憶,與窗外年夜地萌生的新芽發生了一場跨越3800年時間的巧妙照應。

跟著夏文明研討結果不竭涌現,“夏朝存在、夏為信史”已成為學界共鳴。于是,讓覺醒的遺址煥發重生,以加倍鮮活的方法講述“最早中國”故事的摸索,也在各地漸漸睜開。

據河南省文物考古研討院黨委書記劉海旺先容,近年來,河南經由過程推動二里頭遺址申遺,舉行高規格文明研討論壇、夏文明研討系列學術講座,推進夏文明普及讀物出書等方法,讓夏文明不竭走進民眾視野。

“作為探知夏王朝的主要窗口,我們努力于以科技為翼、以創意為媒,構建跨越古今的對話空間。”二里頭夏都遺址博物館館長李文初說。

2025年4月16日,游客佩帶智能眼鏡在位于河南省洛陽市偃師區的二里頭夏都遺址博物館觀賞。新華社記者 李嘉南 攝

占地數百平方米的數字館中,宏大的記憶後果迎面而來:雄偉的宮殿建筑、盛大的祭奠、復雜的手產業制作……近40臺投影裝備構建起沉醉式三維記憶空間,讓人仿若置身“赫赫夏都”。

另一邊的“數字魔墻”上,二里頭遺址出土文物以數字化情勢集中展現,游客們悄悄點擊互動屏,便可讓“國寶”在指尖流轉,興趣橫生。

2025年4月16日,游客在位于河南省洛陽市偃師區的二里頭夏都遺址博物館觀賞。新華社記者 李嘉南 攝

據李文初先容,2024年二里頭夏都遺址博物館招待游客量達130萬人次,“這此中既有來自國際五湖四海的游客,也不乏從世界包養列國遠道而來的本國游客。”

繚繞夏文明焦點資本,近年來,河南多地還在研學和文創方面打造“最早中國”brand。

博物館內,依托綠松石龍紋樣design的絲巾、依據青銅爵外型制作的雪糕等,成為年青人爭相打卡的“網紅”文創產物。

據先容,今朝二里頭夏都遺址博物館已與多個貿易公司一起配合開闢文創產物100余款,2024年文創支出逾百萬元。

“我最愛好這里以《洛神賦》為靈感打造的新中式草本飲,明天專門來試試‘華茂春松’,眼睛里、舌尖上,都是滿滿的文明味兒。”安徽游客俞靜說。

此外,河南省發布的十年夜研學觀光精品線路之一“華夏溯源——最早中國研學之旅”,深受好評;洛陽積極開闢《隨著小夏往考古》《會呼吸的“墻”》等20余種研學課程,每逢假期總會一票難求。

“我們公司開闢的體驗青銅器鑲嵌、體驗白陶制作的研學課程,特殊受小伴侶接待。”洛陽古都研學觀光成長無限公司副總司理王游美說,“2020年至今,介入上述研學課程的人數已達數萬人。”

“讓陳舊與年青、傳統與時髦以全新方法融合碰撞,考古遺址擁有了更多元的表示方法,汗青和文明開端‘看得見、聽獲得、摸得著、記得住’。”二里頭夏都遺址博物館副館長王莉說。

開啟新一輪學術與文旅摸索

從空中俯瞰,二里頭夏都遺址博物館旁,國度夏商文明考古研討中間正在扶植,其屋頂輪廓已初步顯顯露漢字“源”的外形——寄意中華王朝文明的來源。

這是2025年4月16日在位于河南省洛陽市偃師區的二里頭夏都遺址博物館拍攝的鑲嵌綠松石獸面紋銅牌飾。新華社記者 李嘉南 攝

據悉,國度夏商文明考古研討中間項目由國度文物局和河南省國民當局共建。“打算到2035年建成集考古研討、科技立異、文物維護、文明傳佈、國際交通、人才培訓于一體的國際性科研平臺。”劉海旺說。

跟著國度文物局啟動實行夏商文明研討工程,新一輪夏商考古學文明與夏商汗青的研討將開啟。

“下一階段,夏文明考古學自立常識系統構建、多學科結合攻關、面臨國際國際講好夏文明故事,都是值得重點發力的範疇。”著名考古學家、北京結合年夜黌舍長雷興山說。

“除夏代早中早期國都遺址外,我們也將進一個步驟追蹤關心區域中間遺址及其與國都之間、彼此之間的互動形式,以期復原出加倍飽滿、活潑的夏王朝社會圖景。”劉海旺說。

與此同時,聚焦若何進一個步驟活化夏遺址、展現夏文明、講好夏故事,年青的博物館館長李文初,早已率領團隊列下“作戰圖”。

展開夏文明系列講座,約請名家做客二里頭年夜課堂,引進外展《點石成金——從蘇美爾到夏王朝的古文明冶金互鑒》,展開“探源晚期中國”公益考古研學項目……夏文明正以加倍多姿的方法走出象牙塔,走向普羅民眾。

“值得一提的是,我們今朝還結合中國社會迷信院考古研討所、河南省文物考古研討院、河南博物院等多家單元,加緊籌備《考古中國·夏文明研討項目學術結果展》,經由過程什物展品、遺址回復復興模子、數字化交互技巧等,讓大眾可以或許加倍清楚地清楚夏文明研討的最新結果。”李文初說。

本地文旅部分也在積極策劃,以二里頭遺址為主要支點,串聯起包含白馬寺、偃師商城遺址、漢魏洛陽故城遺址等在內的全域文旅系統。

“以文促旅、以文興業,今朝,聚集夜食、夜購、夜游、夜娛、夜賞等業態為一體的‘夏都不夜城’文旅綜合體項目正在加緊扶植中,建成后將進一個步驟開釋游玩花費潛能,拉動本地經濟增加。”河南省洛陽市偃師區文廣旅局黨組書記、局長任麗娟說。

“針對海內的青少年群體,我們也在積極開闢研學產物和互動交通運動。”王游美說,盼望以夏都二里頭作為切進點,讓更多海內人士清楚河南、清楚中國,清楚真正的平面、積厚流光的中漢文明。

亙古的風再次吹過二里頭村。現在,二里頭村平易近無不以“夏都”為豪。來自遠方的觀賞者川流不息,熱切地觸摸“最早中國”仍在躍動的文明脈搏。

文字記者:桂娟、史林靜、袁月明

錄像記者:任卓如、袁月明、張健(攝制)

海報design:馬成長

兼顧:孫聞、李歡、馬晶、聶毅、肖磊濤